![]()

本作は若手映画監督・ミュージシャンの登龍門となっている映画祭MOOSICLAB2017に向けて製作され、本映画祭での全7回の上映は全て完売し、観客賞を獲得した。監督は、大学生時代の2013年「さよならスピカ」が早稲田映画祭りで観客賞、審査員特別賞を受賞。翌年も「美味しく、腐る。」が同映画祭で観客賞を受賞するなど、かねてより注目を集める枝優花。若干23歳の新鋭監督が手がけた本作の原案は、14歳の頃の実体験。いじめによって“場面緘黙症”となり、声が出なくなってしまった監督自身の経験を軸に、蚕のように容姿も中身も変容する少女たちの残酷でありながら、まばゆい青春映画を完成させた。

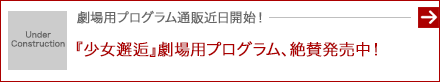

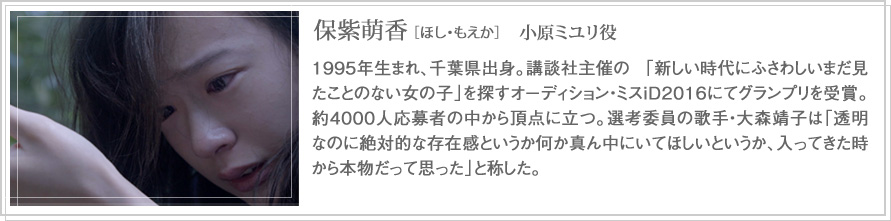

200人以上の応募者の中から選ばれた主演にはミスiD2016グランプリに輝き、歌手・大森靖子にも存在感を絶賛された透明感抜群の美少女・保紫萌香(ほしもえか)。そしてRADWIMPSのアルバム『人間開花』のジャケット写真が話題になり、ファッション雑誌『装苑』の所属モデルでもあるモトーラ世理奈。音楽には「転校生」名義で活動していたミュージシャン・水本夏絵が参加。映画の儚げな雰囲気を拡張する音楽と、二人の確かな存在感が物語を引っ張っていく。また、今回は資金をクラウドファンディングで調達され、先行して公開された本編のパイロット版でもある予告編は再生数160万回を突破。本作のスチールを投稿している枝監督のインスタグラムには日本のみならず、韓国や中国から公開を熱望するコメントが書き込まれ、黒板の前を二人の少女が立つ本作のメインビジュアルは、国内外の女子高生にも「邂逅ごっこ」として派生。写真やイラストがSNSに投稿され、アジア圏の少女たちを中心に待望の声が続々と届いている。

![]()

いじめをきっかけに声が出なくなった小原ミユリ(保紫萌香)。自己主張もできず、周囲にSOSを発信するためのリストカットをする勇気もない。そんなミユリの唯一の友達は、山の中で拾った蚕。ミユリは蚕に「紬(ツムギ)」と名付け、こっそり大切に飼っていた。「君は、私が困っていたら助けてくれるよね、ツムギ」この窮屈で息が詰まるような現実から、いつか誰かがやってきて救い出してくれる──とミユリはいつも願っていた。

ある日、いじめっ子の清水に蚕の存在がバレ、捨てられてしまう。唯一の友達を失ったミユリは絶望する。

その次の日、ミユリの通う学校に「富田紬(つむぎ)」という少女(モトーラ世理奈)が転校してくる───。

![]()

![]()

「この映画は、14歳の時の実体験がベースになっています。実は14歳の時、人間関係で精神的に折れてしまって、人前で声が出なくなるっていう場面緘黙症になりました。その時、自分の人生に目をそらして塞ぎ込んでしまっていて。保紫萌香が演じた『ミユリ』には、その当時の私を投影しています。4年の時を経て、18歳の時に当時の経験を書き起こしはじめたのが、この映画の始まりです。」

「少女」が持つ効力

第26回早稲田映画まつり観客賞、審査員特別賞を受賞した『さよならスピカ』や、翌年の第27回早稲田映画まつりで観客賞を受賞した『美味しく、腐る。』。過去から現在までの彼女の作品には、少女が度々映画に登場する。彼女の作品からは「少女」という存在の儚さや繊細さが感じとれる。

「『少女』って、18歳までの女性のことを指すんですけど、それって限られた時間の象徴だなと思いまして。一番多感な時期でもありますし。そういう少女の刹那的な、言葉で説明できないけど想いだけは強くあって、何と無く裏切ってしまうことや相手を傷つけてしまうこと、皆さんあったと思うんです。今思えば、なんであんなことしてしまったんだろう、もっと上手くやれたでしょって思うことも、当時は必死で仕方なかった。今回保紫が演じたミユリは、おそらく見てる人にとっては気持ちのいい役ではないと思うんです。でも、その原因って『自分のどこか情けないところを見せられている気分』になるからだと思っていて。自己主張がうまくできず、不器用で弱くて脆い、ミユリはその象徴なんです。その誰もが持ってる弱い部分を、保紫は見事に演じてくれました。モトーラ(モトーラ世理奈)が演じる紬(つむぎ)は逆に、神々しくて眩しい、憧れで綺麗なものをテーマに描いています。物語は私の地元である群馬県の田舎を舞台に描いているんですが、田舎あるあるというか、皆どこかいつも東京に憧れているんですよね。テレビでしか見られない東京はキラキラしていて、洗練されていて、20時には街が暗くなってしまう田舎とは全然違う。想像の中での産物でしかないんですけど、私にとっては夢のような世界で。紬はその象徴として置いています。違う場所で生まれ育った少女たちの理想と現実と夢の邂逅っていうものを今回は描きたくて。」

『少女邂逅』にて主演を務めた保紫萌香とモトーラ世理奈。枝はオーディション選考でこの二人を見た時に、カメラを回したいと思わせてくれたと話す。

「もともとミユリと紬のイメージはありました。紬は、言葉にできない魅力がある子っていうとても抽象的な理想だったんですけど。(笑)神頼みのようにオーディションにかけました。言葉にできない魅力のある子って顔もスタイルもちょっと普通より秀でた子がいいのかなあと漠然と考えていて、でもなかなか難しくて。ああこれもうダメかもなって思った時に彼女がやってきたんです。

彼女、オーディション中一回も笑わなかったんですよ。眠いのかなとか思ってたんですけど、よく見ると台本持ってる手が震えていて。

選考の時に全員に、今まで生きてきて一番つらかった出来事を教えてくださいという質問をしたんですけど、彼女は言わなかったんです。

『ないです。』って。その時直感で『いやいや、絶対あるでしょ』と思ったんですけど、でもそれを頑として言わない。見えてるものと心の中に渦巻いていることがチグハグで「なんだこの子...」と強烈に印象に残っていました。

一体どんな過去が彼女にあるのだろうって知りたくなった。見た目は秀でているけど持ってるものが脆かったり弱かったり、っていうところで、この子はもしかしたらこの役できるかもしれないと思い、賭けてみました。

一方ミユリみたいなタイプの子って、誰しもみんな持ってる部分だからいまいち目的が定まらなくて、こちらも苦戦していました。

でも保紫は明らかに見た時から、あ、この子だって思うものがあったんですよね。言ってしまうと、ものすごく弱くて脆いんですけど、代わりにとてもズルくて強いんです。そんでもって、芝居をさせたら涙いっぱいに殺意に近い目をしてこちらを睨むもんだから、『ああミユリだ』と。誰しもがもっている部分と、彼女にしかない魅力が共存していたんですよね。

あとはもう二人のバランス。というのも、二人の雰囲気が似ていたので、そこが合わさった時にうまく化学反応するのかがわからず、ギリギリまで悩みました。ただ主演って作品を背負う存在であって、私もこの映画に人生を賭けていたので一緒に心中してもいいと思えるような子がいいと思っていて......。

わかりやすく言うと、RECボタン押したくなるかどうかだと。それには人間として興味が湧かないと無理だなって思ってて、そう考えたら、この二人に賭けようと思えました。だからこそ、その二人の魅力をこの映画の中でいかに開花させるかというところにはすごくこだわりましたね。ただお芝居経験も多いわけでもない、長編映画初主演の二人にとっては相当色々プレッシャーだったようで、撮影始まってもギリギリまで悩んで、泣いて、みたいな状況で。

もちろん私も。ただ、撮影四日目で何かスイッチが入ったのか、急に二人の目の色が変わった瞬間があって、ああこれを求めていたんだ、と胸の中が滾ったことはよく覚えています。」

オーディションで自分がつらかったことを頑として言わない二人の姿に、枝は自身の過去を重ねていた。

「私自身もそういう人間なんです。辛いこととか悩みを誰かに打ち明けることが苦手で上手く言葉にできなくて。人のつらい部分ばかりに目がいってしまって、自分を後回しにして結局最後にもっとつらくなるっていう。

23歳になった今でも変わらず苦手です。そういう不器用な部分が主演二人とすごく似ている気がして。そういう似た感性のある人だと私の思っていることが伝わりやすい。今回私にとっても初めて長編を撮るという挑戦だったので、ずるいですけど、共通言語を持った俳優と組みたいと思っていたんです。」

映画の主人公は女子高生の小原ミユリと富田紬。舞台となるのは枝の故郷でもある群馬県高崎市だ。実際に自身が高崎で一人の女子高生として過ごしていた日々は映画作りにどう関わってくるのか。

「高崎はもともと映画に愛がある街といいますか、近くで撮影をやっているのを横目に自転車で帰る、なんてことはよくありました。

当時はテスト終わりに友達と映画を観に行ったり、TSUTAYAに寄ってDVDを借りたりしていたな。父の影響もあって、小さい頃から映画は大好きだったので。それと、映画って非現実的な世界だと思っていて、何もない田舎に住む私はよく映画館に行ってパワーをもらっていました。

14歳の時に人間関係で悩んで、自分のことを主張することがとても苦手になって、それから人がすごく怖くなって。

高校の時は、人との距離の測り方を慎重に、誰も傷つけないようにっていちいち過敏になって生きてました。だから部活やクラブ活動もやらなかったし。でもどこかそういうところに窮屈を感じてたんですよね。

あとは田舎なので単純に情報量が少ないってことがとても窮屈で、ただただ早くここを出たいと思っていました。今でこそ高崎は大好きな街だけど、当時の自分にとっては狭い箱みたいなものでしかなかった。」

人生を変えた映画との出会い

枝は自分自身や今回の映画製作に影響を及ぼしたものとして、岩井俊二監督の『リリイシュシュのすべて』とロウ・イエ監督の『ブラインド・マッサージ』、そしてエドワード・ヤンの『クーリンチェ殺人事件』を挙げる。

「この映画は私の実体験をもとにしているので、保紫が演じた小原ミユリに私を投影しています。でも、当時の私にとっての富田紬は『リリイシュシュのすべて』でした。その映画を見た時、登場人物が全員自分に見えたんですよね。全部に共感できて、自分の存在が許されたような気がしました。

生きていてもいいんだよ、と言われている感じがして、同時に現実を突きつけられて本当に苦しくて美しくてぐるぐるした感情になって。それがすごく自分の人生を変えてくれた一本かな。あと、これを作るにあたってすごく影響を受けたのは『ブラインド・マッサージ』という映画です。見えないものと見えてる世界、光と影がテーマなのですが、その描き方が映像表現でしかできないことをやっていて。

劇場で唸りましたね。こんなカッケーことをやれるのかよ!って。同じように『クーリンチェ殺人事件』も映画じゃないと絶対できない撮影技法が何度もあって、沢山突き放されて、劇場帰りの電車で手が震えっぱなしでした。やっぱり映画を作るってなったら、舞台の方が良かったねとか、小説で十分じゃんって言わせたくないじゃないですか。映画である意味っていうものを自分の作品では見出したかったんです。」

ラストシーンでの葛藤

自身にとって初の長編作品となるこの『少女邂逅』、撮影前からスタッフとの間でも様々な意見が飛び交っていたという。

「本当に皆熱くて。撮影前も撮影中も、仕上げ後も『もっとこうした方がいい映画になるんじゃないか』って意見をたくさんくれて。もはや喧嘩みたいになってました。今振り返れば、本当に幸せなことだなと思うのですが、その時は『頼むから私のやりたいことやらせてくれ〜』って思ってました(笑)。

中でも一番色々な意見が出たのは、やっぱりラストでしたね。私の中では迷いは全くなかったのですが、こんなに波紋を呼ぶのかってくらいスタッフの中では意見が割れたので。

一ヶ月くらいは『こういう終わりはどうか』とか『もっとわかりやすく物事運んでいくべきだ』とか、そういう意見がとても多くて。自分で書いておいてなんですが、非常に困りました(笑)。

ただ、自分の中では描きたいことは明確で。自分が見えてる世界を信じることはとても大切なことですし、そうじゃないと人間生きていけないと思うんだけど、見えてない部分も必ず存在するということを頭のどこかに留めておかないと相手のことが見えなくなってしまう、と思うんです。

だからこの映画では、『見えてるものだけが全てじゃない』ということをやりたくて。結局、ラストは初めの構想から変わらないまま完成に向かいました。」

見えてるものが全てじゃない。美しくて綺麗なものの裏側にある、弱くて脆いもの。見えない事実と向き合い理解して初めて自分を変えることができる。実体験を経てたどり着いた答えを伝えようとしたその映画のラストは、きっと多くの人の「救い」になるはずだ。

取材:川崎きさら 渡部恭平(※「Uni-Share vol.13」より転載)

![]()

![]()